弾けなくてもあると便利

念のため説明すると、MIDIキーボードはパソコンやハードウェアのMIDI音源に接続することができる鍵盤です。

DTMをするだけならMIDIキーボードは絶対に必要なものではなく、なくても作曲や音楽制作は可能です。

しかし鍵盤を押した通りに即座に音が鳴るというのはとても便利で、あれば作業がはかどるでしょう。

ピアノが弾ける人はリアルタイム入力をすることで生演奏のニュアンスを楽曲に取り入れることができます。

ピアノが弾けなくてもステップ入力でMIDIデータの打ち込みが出来ますし、メロディや簡単なフレーズ作成、和音の確認などで役に立ちます。

ドラムなどの打楽器を演奏することも可能です。

また鍵盤による入力だけでなく、ピッチベンドやモジュレーション、機種によってはフェーダーやツマミなどで任意のMIDIメッセージの入力ができます。

音源は非搭載

見た目が楽器っぽいので勘違いしやすいですが、MIDIキーボードはそれ単体では音が出ません。

あくまでもMIDIメッセージを送信するための機器です。

中には音源と鍵盤が一体になっている製品もあります。

これはMIDIキーボードではなくシンセサイザーに分類されます。

パッと見では見分けがつかない製品もありますので、カタログ等できちんと確認しましょう。

(音源はあって困ることはないですが、価格が高くなりますしサイズや重量も大きくなります)

MIDIキーボードの価格帯

MIDIキーボードは鍵数数が多くなるほど価格が高くなります。

演奏用などの本物のピアノのタッチ感を再現した物は高級になります。

大体の目安を示します。

- 音確認用、鍵盤数少なめ

→1万円以下。 - 鍵盤数そこそこ

→1万円前後。 - MIDIコントローラー多数搭載、鍵盤数そこそこ

2~3万円程度。 - 鍵盤数多、高級タッチ、演奏用

→5万円以上。

MIDIキーボードの選び方

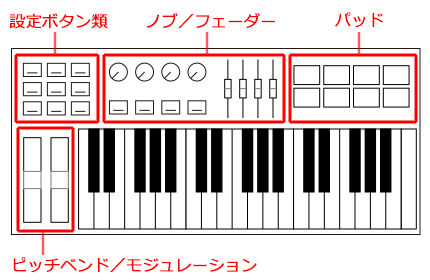

■MIDIキーボードの例

鍵盤数

まず目が行くのは鍵盤数でしょう。

鍵盤数が多いほど演奏がしやすくなりますが、その分横幅が広くなりますので、設置するのに場所が必要になります。

ピアノが弾ける人、ピアノの練習をしたい人、リアルタイム入力を積極的にしたい人は出来るだけ鍵盤数が多い製品を選ぶといいでしょう。

ピアノと同じ88鍵の製品もあり、これならば本格的なピアノ曲の演奏が可能です。

ただしピアノ曲の演奏には、後述するタッチも重要になってきます。

音確認やMIDIの打ち込み用と割り切るなら、鍵盤数は少なくてもかまいません。

25鍵(2オクターブ分)の製品でも簡単なフレーズ作成や和音確認は十分できます。

鍵盤数が少ない製品の多くはオクターブシフトという機能によって、音程をオクターブ単位で上下可能です。

これをリアルタイムに切り替えて演奏するのは困難ですが、搭載されている鍵盤数よりも数オクターブ広い音域を演奏することができるので、小さいからといって出せない音域があるということはありません。

(ただし機種によってはMIDIでカバーする全ての音域を出せないものもあります)

鍵盤数は価格と設置場所との相談になりますが、出来る事なら多いに越したことはありません。

49鍵もあれば演奏用としてもMIDI打ち込み用としても便利に扱えるのではないかと思います。

シンセサイザーの演奏用であれば25鍵程度でも問題ないことも多いです。

鍵盤のサイズ

MIDIキーボードには「ミニ鍵盤(ミニキー)」と呼ばれるサイズのものがあります。

これは製品をコンパクトにするため、鍵盤ひとつひとつのサイズを標準よりも小さくしたものです。

対して「フル鍵盤(フルキー)」は通常のピアノと同サイズの鍵盤です。

演奏用ならばフルキーがいいですが、打ち込みや音確認用であればミニキーでも十分です。

操作ツマミ(ノブ)、フェーダー、パッド

大抵のMIDIキーボードには鍵盤の左側あたりにピッチベンドとモジュレーションの操作ツマミが搭載されています。

これに加えてフェーダーやツマミなどのMIDIコントローラーがいくつか搭載されている機種があります。

こういった機種は任意のMIDI信号をパソコンやMIDI音源に送信することができ、リアルタイムに音源のパラメーターをいじくることができます。

パソコン画面上に表示されているソフトシンセ等のツマミに直接触れているような感覚で操作できます。

ピアノのリアルタイム入力はできなくてもツマミを動かすのはそう難しいことではないので、シンセをふんだんに使う人はツマミの数もチェックしましょう。

パッドは、鍵盤とは別にノートオンメッセージを送信できる演奏用のボタンです。

主にドラムなどの打楽器の演奏に用いられます。

パッドがなくてもMIDIキーボードの鍵盤で打楽器を演奏することも可能なので必須ではありませんが、より感覚的に打楽器の打ち込みをしたい場合には便利です。

ちなみに、鍵盤がなくMIDIコントローラーだけを搭載した製品もあります。

タッチ感

鍵盤を弾いた時の、鍵の重さです。

本物のピアノは鍵に重さがあり、演奏の強弱が付けやすくなっています。

MIDIキーボードのタッチには主に3種類あります。

- 本物のピアノの鍵盤構造を(出来るだけ)再現したもの

- 別の方法で鍵に重さを加えているもの

- 重さを再現していない、軽いタッチのもの

本物のピアノの鍵盤構造を再現したものは、高級なMIDIキーボードに搭載されています。

価格が高く製品数も少ないですが、ピアノの練習、演奏には最適です。

本物の鍵盤構造の再現は高価になるので、多くの製品は別の方法で鍵盤の重さを再現しています。

本物には劣るものの、演奏ニュアンスが付けやすくなっています。

軽いタッチの製品はピアノの練習や演奏には適しませんが、それ以外の用途であれば問題なく使用できます。

むしろピアノ奏者以外には、重い鍵盤は演奏がしづらいこともあります。

DTM用のMIDIキーボードのほとんどは軽いタッチの製品となるでしょう。

タッチレスポンス(ベロシティセンシティブ)

多くのMIDIキーボードにはタッチレスポンスという機能があります。

これは演奏の強弱でベロシティの強弱を付ける機能です。

ベロシティセンシティブとも呼ばれます。

ごく安い製品の中にはタッチレスポンスに対応していないものもあり、このような製品ではベロシティの強弱は付けられません。

鍵盤を強く叩いても弱く叩いても同じ演奏(一定のベロシティ)になるということです。

音確認用と割り切るならタッチレスポンス非搭載の製品でもかまいませんが、MIDI音源にはベロシティの強弱で演奏が変わるものもあり、このような音源を扱うには少々不便です。

できればタッチレスポンス機能搭載のものがいいでしょう。

アフタータッチ

アフタータッチは、鍵盤を弾いた後にさらに鍵盤を押しこむことで音色を変化させる(MIDIメッセージを送信する)機能です。

演奏の幅を広げるには面白い機能なのですが、これに対応した音源というのは数が少ないので、特に無くても困ることはないと思います。

接続タイプ

MIDIキーボードには大きく2つの接続タイプがあります。

MIDI端子

ひとつはMIDI端子を搭載しているものです。

これはMIDIケーブルを使ってほかの機器のMIDI端子と接続します。

MIDI音源のほとんどにはMIDI端子が付いているのですが、パソコンには普通はMIDI端子はありません。

そのため、MIDI端子しか接続端子を搭載していないMIDIキーボードをパソコンに接続するには、パソコン側に別途MIDIインターフェイス(MIDI端子搭載の外部ハードウェア)を用意する必要があります。

■USB-MIDIインターフェイス YAMAHA UX16

https://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/pianos/accessories/interfaces/ux16/index.html

オーディオインターフェイスの中にはMIDI端子を搭載しているものもありますので、オーディオインターフェイスの購入予定があるならばMIDI端子アリの製品を選ぶのも良いかもしれません。

(オーディオインターフェイス自体はUSBなどでパソコンと接続する)

USB端子

もうひとつはUSB接続タイプです。

これはUSBケーブルでパソコンに直接接続が可能です。

(ほとんどのパソコンにはUSB端子が搭載されているはず)

ケーブル一本でパソコンと接続でき、多くの製品は電源供給もUSBケーブルで可能です。

(USBバスパワーという)

パソコンで使うなら非常に便利ですが、安い製品では他の接続端子が搭載されていない場合があります。

つまりMIDI端子がないということで、そのような製品はパソコンには接続できてもほかのハードウェア(MIDI音源など)には接続できません。

パソコンとソフトシンセのみで打ち込みを完結させるなら問題ありませんが、ほかのハードウェアのMIDI機器を使う予定があるなら注意しましょう。

USB接続のMIDIキーボードでハードMIDI音源を使用するには、いったんパソコンにUSBでMIDI信号を送り、そこからパソコンに接続したMIDIインターフェイスからMIDI信号を出力する…という方法があります。

中にはIEEE1394(Firewire)などで接続する製品もありますが、少数です。

バンドル品にも注目

バンドルとは、製品に付属する品のことです。

MIDIキーボードやオーディオインターフェイスの場合はDAW(の廉価版)やソフトシンセなどがバンドルされている場合があります。

DAWがバンドルされている製品ならば有料DAWを買わなくてもよくなります。

廉価版は通常版のDAWから機能を削った機能限定版ですが、入門用としては十分な機能があります。

逆にいえば本格的な音楽制作には物足りないと感じるかもしれませんが、今現在無料のDAWを使用している人にとっては選ぶ価値があるでしょう。

また、ソフトシンセなどは最近のバンドル品には結構いいものがあるので、これを基準に選んでもいいと思います。

サスティンペダルについて

音確認用や打ち込み用であればあまり重要にはなりませんが、演奏用としてMIDIキーボードを使うならサスティンペダルが必要になります。

サスティンペダルとはサスティンメッセージを送信するための、足で踏む用のペダルです。

(サスティンメッセージ:メッセージがオンの間は音が伸ばされる)

いくつかのMIDIキーボードには「サスティンボタン」が付いていて、これでサスティンを制御可能です。

しかし大抵の機種にはこのようなボタンはなく、「サスティンペダル」や「フットスイッチ」をMIDIキーボードに接続することでサスティンを制御します。

■フットスイッチ YAMAHA FC5

https://jp.yamaha.com/products/music_production/accessories/fc5/?mode=model

ただしMIDIキーボード側がサスティンペダルの接続に対応していないと取り付けることができません。

メーカーサイトや製品カタログなどを確認して、サスティンボタンの有無またはサスティンペダルの取り付けに対応しているかを確認しましょう。

サスティンペダルを取り付けられない場合は、MIDIキーボード上のツマミ等にサスティンメッセージを割り当てて対応することも可能です。

もちろん足で踏むよりもリアルタイムの演奏は困難になります。

サスティンペダルの極性

サスティンペダルをMIDIキーボードに接続すると、「ペダルを踏んでいないのに音が伸ばしっぱなしになる」という現象が発生することがあります。

これはサスティンペダルの極性がMIDIキーボードとは逆になっているために起こります。

この極性はMIDIキーボード側にもサスティンペダルにも詳しく記載されていないことがあり、運が悪いと逆の極性の機器を購入してしまうことになります。

これを避けるには「MIDIキーボードとサスティンペダルを同じメーカーにする」「極性切り替えスイッチのあるサスティンペダルを買う」などがあります。

運悪く極性が逆のペダルを買ってしまった場合は、サスティンペダルを踏んだ状態でMIDIキーボードの電源を入れてみてください。

これで解決することも結構あります。

ワークステーション

鍵盤を搭載したハードウェアにはワークステーション(ミュージックワークステーション)と呼ばれる製品もあります。

これは高機能なデジタルシンセサイザーのようなもので、これ一台で楽曲制作を可能にするものです。

パソコン上で使用するソフトウェアのDAWは「デジタルオーディオワークステーション」の略で、そのハードウェア版です。

鍵盤演奏によるMIDI信号の送信はもちろん可能です。

機種によって機能は異なりますが、多くは音源を搭載しているので単体での演奏が可能です。

その他はMIDIの記録と再生(自動演奏)、オーディオサンプリングおよび音の加工、オーディオトラックの録音などの機能が搭載されています。

これらの製品は高価なものが多く、「DTM」用途にはオーバースペックといえます。