他のスケールの和音の使用

スケール上の和音(ダイアトニックコード)だけでも曲は作れますが、多くの曲では現在のスケール以外の音程も使用されています。

これは音が外れているのではなく、別のスケール上で構成される和音を借りてきていると解釈できます。

これを借用和音といいます。

同主調の借用和音

準固有和音

同主調というのは、長調から見た主音が同じ短調、短調からみた主音が同じ長調のことです。

つまりハ長調から見たハ短調、またその逆のことです。

長調からみた同主短調の和音を準固有和音といいます。

(固有和音は長調のダイアトニックコードのことです)

長調の場合、トニックはトニックマイナーに、サブドミナントはサブドミナントマイナーに置き換えることができます。

ドミナントはハーモニックマイナーのドミナント(V7(♭9))に置き換えることができます。

トニックマイナーはいきなり使用するとただの短調に聞こえますので、トニックから進行させます。

また、一度マイナー系の和音を使用した場合、変化させた音程(フラットが付いた音程)は次のトニックに移動するまでは元の音程に戻さない方が良いです。

■準固有和音の例

- C Am7|FM7 Dm7|G9|C

- C Am7|FM7 Dm7|G7(b9)|C

- C Am7|Fm7 Dm7b5|G7(b9)|C

- C Am7b5|Fm7 Dm7b5|G7(b9)|C

- C Am7b5|Fm7 Dm7b5|G7(b9)|Cm

太字が準固有和音です。

後半になるほど響きが暗くなることが感じられると思います。

最後の演奏は長調から短調への転調になっています。

ピカルディの三度

短調の曲の場合は長調からコードを借りることは原則としてできませんが、曲の最後のコードを「Im」から「I」に変更する場合があります。

これをピカルディの三度といいます。

(第3音は長調or短調を決定する音程)

曲の最後のみ長調で終わらせるわけです。

■ピカルディの三度

Cm Am7b5|Fm7 Dm7b5|G7(b9)|C

曲の最後だけ明るい響きとなり、さわやかな終止感を得ることができます。

セカンダリードミナント

ドミナントモーションは強い解決の形になると説明しましたが、これはV7→Iの進行に限りません。

V7→Iと同じ音程関係の移動(ドミナントセブンスからの4度上行)があればドミナントモーションとなります。

これをセカンダリードミナントといいます。

例えばVIのコードに進行したい場合、VIの4度下はIIIです。

IIIのコードをドミナントセブンスにして「III7→VI」と進行させます。

(ドミナントセブンスは「メジャーコード+短7度」のコードです)

ハ長調なら「E7→Am」という進行になります。

Amを一時的にI(主和音)に見立て、これに対するドミナントとなる「E7」(V)から進行させるのです。

分かりにくい場合、一時的に転調していると考えてください。

Amにドミナントモーションで移動する場合、「Aハーモニックマイナースケール」に一時的に転調していると考えます。

そうするとAmは「VI」ではなく「I」ですから、Iに対するVとなる「E7」がセカンダリードミナントとなります。

このようにスケール上の音程を一時的に主音(1度音程)とみなすことを「○度調」と呼びます。

今回の例では「六度調」です。

(AはCmajスケール上で6度の音程)

楽典ではディグリーネームの小文字で音程を表すので「vi度調」とも記述されます。

(「VI」はコードを、「vi」は音程を表す)

つまり、今回のセカンダリードミナントは「六度調の五度」「vi度調のv」をルートとする和音を使用していると表現されます。

なお、ここではハーモニックマイナーで考えましたが、それ以外にも使用可能なスケールは存在します。

■セカンダリードミナントの例

コードは「C|Em E7|Am」です。

セカンダリードミナントは特定のコードに滑らかにつなげたい場合に使うと効果的です。

ただしセカンダリードミナントが使えないコードも存在します。

まず、IはVが元々のドミナントなので、セカンダリードミナントはありません。

(「G7→C」は普通のドミナントモーション)

Iに対するVはプライマリードミナントとも呼びます。

(primary=第一の、主要な。secondary=第二の、補助的な)

長調の場合、VIIはdimコードです。

これは主和音(スケールのIとなるコード)になり得ないのでセカンダリードミナントは使用できません。

(メジャーコードでもマイナーコードでもない和音をIと見立てることはできない)

短調は3種類あるのでややこしいですが考え方は同じで、dim(b5)やaug(#5)コードはセカンダリードミナントが存在しません。

主和音になり得ないのは「IIm(♭5)、bIII(#5)、VIm(♭5)、VIIm(♭5) 」です。

ドッペルドミナント

Vコードに対してセカンダリードミナントを行うことをドッペルドミナントといいます。

つまり「II7→V」の形がドッペルドミナントです。

Vは元々ドミナントですから、ドミナントに対するドミナントになるので二重(ドッペル)のドミナントという意味です。

ダブルドミナントとも呼ばれます。

■ドッペルドミナントの例

コードは「C|Dm D7|G7|C」です。

「D7」がセカンダリードミナントです。

セカンダリードミナントもドッペルドミナントも、ダイアトニックコードにはない半音程の進行が生まれるためより一層音のつながりが良くなります。

この例では本来「ファ」だった音が「ファ#」になるため、G7のルートである「ソ」へのつながりがスムースになります。

(ファ#はソから見ればルート音の半音下からの進行なのでリーディングノートになっている)

ただし無理やり使用するとセカンダリードミナントの手前のコードとのつながりが悪くなることもあるので注意が必要です。

トライトーン・サブスティテューション

V7はドミナントセブンスコードで、Iに進行すると最も良い安定感を与えます。

これは構成音にトライトーンを含むコードであることがその理由です。

(→ドミナントモーションを参照)

CmajスケールにおけるドミナントセブンスコードはG7で、第3音と第7音の「シ」「ファ」がトライトーンです。

この「シ」と「ファ」を持つ別のコードをドミナントの代わりに使用するのがトライトーン・サブスティテューションです。

(substitution=代用)

ダイアトニックコードではVII(Bdim)が該当しますが、VIIはVのルート音を省略したものと考えるのでこれは使用しません。

それ以外のダイアトニックコードではこれを満たすコードはないため、別の調から和音を借用することになります。

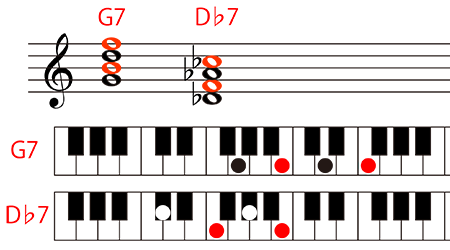

V7の代わりになるのはbII7(Db7)です。

構成音は「レ♭・ファ・ラ♭・シ(ド♭)」で、シとファでトライトーンを構成するのでG7の代用にできます。

■トライトーン・サブスティテューション(G7⇔Db7)

実際の音を聞いてみましょう。

■トライトーンサブスティテューションの例

コードは「C|Dm7|Db7|C」です。

ルート音の動きに注目すると、Db7を使用することで「ド・レ・レ♭・ド」という半音の動きが生まれ、通常の進行とは一味違った印象を与えることができます。

この「IIm→bII7→I」はよく使用されます。

ただし、普通の代理コードとは違ってbII7(Db7)は調性外の(スケールから外れた)音程がふたつも登場するので扱いには注意が必要です。

調性外の音は緊張感を与えるので、bII7の後はIに進行して安定させるのが無難です。

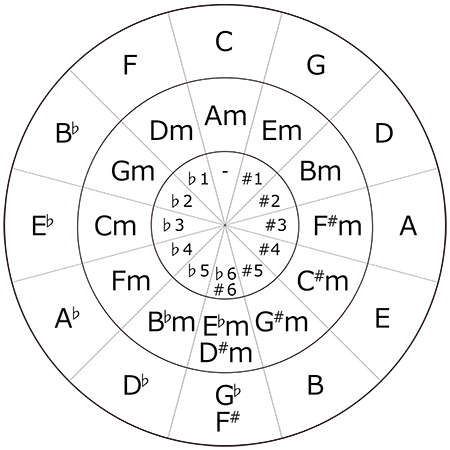

トライトーンサブスティテューションとなるコードを探すのは面倒に思えますが、簡単に分かる方法があります。

五度圏で見た時、ドミナントコードの反対側にあるコードが該当します。

「G」のちょうど反対側は「Db」となっています。

なのでこれは裏コードとも呼ばれます。

単に「V7の裏コードはbII7」と覚えておくだけでも問題ありませんが、なぜこのコードが使えるのかは理解しておきましょう。

パッシングディミニッシュ

ディミニッシュコードは響きが独特なため、単独で使用されることはあまりありませんが、コード進行の味付けとして使用されることがあります。

その代表的なものがパッシングディミニッシュです。

パッシングとは「通過する」という意味で、経過和音という一時的に使用する和音の一種です。

(passing diminish)

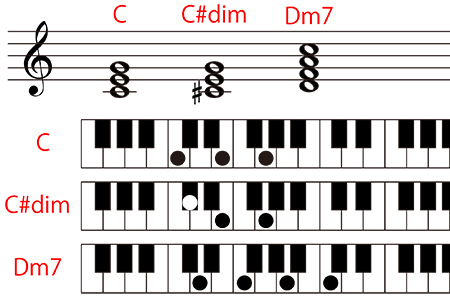

■パッシングディミニッシュの例

コードは「C C#dim|Dm7|G7 G#dim7|Am」です。

「C#dim」と「G#dim7」がパッシングディミニッシュです。

一見複雑な進行に見えますが、長2度上行する進行の直前でルート音を半音上げているだけです。

メジャーコードのルートを半音上げればdimコードと同じ構成音になります。

ルート音が半音で滑らかに繋がり、響きも独特で面白い進行になります。

パッシングディミニッシュは上行形で使用することが多いですが、下行で使用することもあります。

いくつかのコード進行のテクニックを紹介しましたが、これらを組み合わせることもできます。

例えばセカンダリードミナントに裏コードを使用しても良いです。

最終的に自分が「良い」と思える曲になるならば何をしても構わないので、いろんな進行を試してみると良いと思います。